2018-03-16

至于这类“影像”算不算“肖像”,或者简单说“像不像”,另有两个可供参考的文本。一是《金瓶梅》第六十三回,李瓶儿死后,西门庆叫来一位韩画师,“我心里疼她,少不得留个影像儿,早晚看看,题念她题念儿。”一轴大影、一轴半身,西门庆付给画师一匹缎子、十两银子。为了追求“逼真”,韩画师不顾男女大防、“非礼”地看了李瓶儿的遗容,画出的影像比活人“只少口气儿”。又如《醒世姻缘传》第十八回,浪荡子晁源为去世的父亲安排画像一事,许给画师二十五两白银,要求画三幅,一幅朝服、一幅寻常冠带、一幅公服,晁源对画师说:“你不必管像与不像,你只画一个白白胖胖、齐齐整整,扭黑的三花长须便是,我们只图好看,哪要他像!”最后,画师按照文昌帝君的样貌画了出来,皆大欢喜。这两个不同的文本里,西门庆是为了“题念”爱妾,为此追求画像效果的逼真性,李瓶儿的身份并非正妻,即便画了像也入不得祠堂,所以最后只能称为“美人图”。晁源与西门庆不同,他是为了礼仪需要而请人绘制父亲遗像,死者的“社会性躯体”比“个人性躯体”远为重要,所以象征着社会地位的衣饰细节比容貌的逼真性更能引起他的重视。

有时求“酷肖”,有时要“程式”,所有的艺术都有目的性,肖像亦是如此。面对不同的用途——纪念、礼仪、教化、辨识、炫耀、身份建构——画家们必须发展不同的理论与技巧,古今中外,莫不如此。譬如在古代希腊,肖像画分成两个脉络,一个具有追念功能,弥补缺席的需要;另一个具有颂扬功能,旨在歌功颂德。前者需要酷肖,后者可以美化。到古代罗马,除了上述两大功能之外,增添了第三大功能:为爱或者美服务。比如有些平民向画家订购自己的肖像画,似乎只是为了享受看见自己画像的快感。庞贝壁画中,有一幅画的是面包店店主夫妇,大约作于公元40-75年之间,称得上第一幅一直保留至今的欧洲肖像画。

在肖像画的历史中,被赋予了最大注意力的是帝王贵胄的部分,因为有政治意义蕴含其中。在中国,从阎立本的《历代帝王图》开始,肖像将帝王的人格与功过定格,雄主不怒而威,庸主萎靡不振,仁主大度宽容。《步辇图》宣扬国威,《功臣图》表彰忠烈,元代官修的《元代画塑记》有“依世祖皇帝御容之制,画仁宗皇帝及庄懿慈圣皇后御容”的记载,说明帝后肖像是统治文化的一部分。

西方世界也概莫能外,比如伦敦国家肖像画廊收藏了124幅伊丽莎白一世女王的肖像,相当地程式化,如史家总结的:“苍白的罗马式鼻子,戴着皇冠的头如扑粉一样洒满钻石,庞大的拉夫领,更庞大的裙撑,还有一蒲式耳之多的珍珠,任谁都立时知道,这是女王伊丽莎白!”孟德斯鸠曾说,“国王们所显示出的华丽和光彩是其权力的组成部分”,另一位以肖像进行统治的著名国王是法国的路易十四,他的“标准画像”掩饰了衰老和疾病,复制多幅,高悬在各处宫殿,不能亲自出席接见时,便让外国使节们向画像行礼如仪。

学者单国强指出宫廷肖像画的三个功能:或用以供奉、祭祀、瞻仰,如当朝帝后肖像;或作为史实记录,如帝王行乐、宫中生活;或有表彰教化的功能,如历代君臣圣贤像。“龙凤之姿,天日之表”,宫廷肖像画一般承继“院体”工整精细的画风,兼顾写实与美化。一般而言,朝服肖像的功能是供宗庙祭祀之用,正襟危坐,泛善可陈,倒是便装肖像因其“另一面”而颇能满足大众的好奇心。近来,学者巫鸿撰文指出,在现藏北京故宫博物院的《雍正帝行乐图册》里,皇帝一会儿是手执弓箭的波斯武士,一会儿是洞窟入定的藏族喇嘛,一会儿是逗弄猴子的突厥王子,一会儿是眺望远方的蒙古贵族,一会儿是召唤神龙的道教法师,一会儿是临渊小憩的普通渔夫,甚至是头戴假发套挑战猛虎的欧洲贵族,不过在十四帧变装肖像里,最多的还是汉装的文人,倚石观瀑、静听溪声、竹林弄琴、案头提笔、山间访药、水滨赏梅,将文人趣味一一铺陈。不仅雍正自己“角色扮演”得尽兴,嫡福晋、后来的皇后乌拉那拉氏也被安排进《十二美人图》当唯一女主角,汉服打扮,闺阁情致,雅趣非凡。

文人画家的自我意识

传统中国的艺术品鉴传统长期被文人趣味所主宰,苏东坡的教诲被奉为圭臬:“论画以形似,见与儿童邻。” 高级的艺术作品应当是超越“再现”、走向“表现”的。在这个意义上,无论是荣禧堂上的遗真影像、还是西门庆的“美人图”、甚至帝后们的“御容”和“行乐图”,都是匠气之作,可以被打入“工艺美术”和“具象艺术”的冷宫。同于此理,宗教艺术、民间艺术也都被等而下之。20世纪后期,借助西方学者的“他者之眼”,形势才略有改观,比如南宋时期浙江宁波地区民间佛像画家周季常与林庭珪的《五百罗汉图》,因为被日本和美国的重要博物馆收藏和研究,方才进入国人的视野。像柯律格这样的海外中国艺术史学者,更是不遗余力地希望复原昔日生活中的图像世界。

在《明代的图像与视觉性》一书中,柯律格指出,在1400-1700年间中国出现了两种图像环路,一个是指示性图像,一个是自我指示性图像,由于后者——即今日所说的“文人画”——在上层文化中取得了霸权地位,致使前者被历史所遗忘。诸如“苏东坡荣归翰林院”一类的“指示性图像”,在当时通过印刷、拓片、粉本、谱子、口诀等方式得以流通;《西厢记》那样的通俗故事图绘,更是出现于几乎所有的媒介介质之上。从功能的角度而言,“园景画”有可能是为了满足旅游市场的需求,“祖宗画像”是礼仪所需,还有一些“名人肖像”,是为了满足大众对于名人的“窥视癖”。至于春宫画,上层和精英试图对其加以防范和控制,可是它在各阶层的流传却如火如荼。

以肖像画而言,晚明以降在宫廷之外得到了极大的发展,袁枚《随园诗话》卷七言及:“古无小照,起于汉五梁祠画古贤烈女之像,而今则庸夫俗子皆有以行乐图矣。” 明清之际,经济发达,阶级混淆,社会走向世俗化,个人主义终于露出苗头,在世者的肖像成为表现其社会地位、维护其文化人格的通行手段。贾母吩咐惜春画大观园,指点说不能单画园子,要把人也画上,就像行乐图似的,恐怕也是流风所及。

不过,文人画家从来没有放弃自己的领地,他们一方面要与“画师”相区别,一方面要在传统程式上创出新意。美国斯坦福大学艺术史系教授文以诚(Richard Vinograd)出版于1992年的《自我的界限:1600-1900年的中国肖像画》,便关注“非正式的肖像画”,也就是“文人画家”或“业余画家”的肖像作品,这里的“业余”是相对于那些绘制祖先像与宫廷肖像的无名职业画师而言。在文人创作的肖像画里,文以诚又特别关注“艺术家的肖像与自画像”,他特别指出:

“晚明的个人主义潮流的兴起,肖像画不是单单被动地映照出文化的其他面向,而是积极地参与到自我意识与自我形象的建构中去。自画像成为对自我刻画进行革新的手段,为明末清初一些最杰出的个人主义画家所使用,包括陈洪绶、项圣谟、石涛和髡残。”

如果将“肖像”定义为“可识别的具体人物的形似”,则这种“形似”可以是被捕捉的(captured)、被构建的(constructed)、被想象的(imagined)、或是被投射的(projected),也可以是以上数种或全部成分的混合物。肖像画的绘制植根于社会实践,难免要应对各种公开的纪念礼仪与身份地位诉求。肖像制作的文化内涵触及通俗知识与文学神话的各个层次,不但牵涉明确的画像与表现理论,还与关于自我的含蓄观念密切相关。作为艺术的肖像,是画家与像主相遇这一具体情境下的结果。肖像与政治权力、社会地位、追逐名望、渴望不朽、以资纪念等等密不可分,而文人肖像画家则要在对标准表现程式的回避、对传统图像的混合与挪移中自创新腔,塑造自己的象征性文化身份。

以陈洪绶而言,一方面他是宫廷画家、职业画师,一方面他公开表明文人士绅的理想。他的艺术同时介入大众与精英的传统,以装饰效果、强烈的变形、富于个性的笔法、混杂各种类型的图像,打破了固有界限。在自画像中,他将自己化为卧蕉枕书的酒徒,有罗汉般的愁眉苦脸,有隐逸之士的自况,也有些许对酒瘾的自我揶揄,有建构,有想象,有投射,颇为复杂。

“碰壁”的名作《袁枚像》

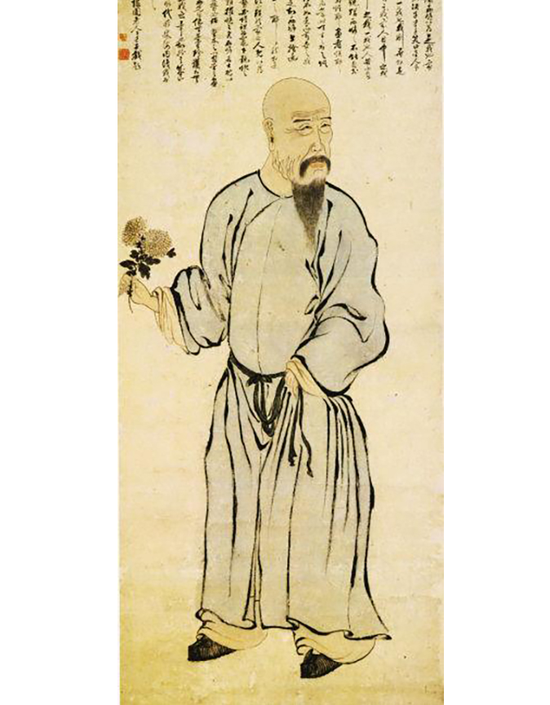

《自我的界限》里最核心的篇章,围绕罗聘(1733-1799)为袁枚(1716-1797)画的一幅肖像展开。罗聘,号两峰、衣云和尚、花之寺僧等,清代画家,扬州八怪中最年轻的一位。他24岁师从金农,并曾为老师代笔,在山水、花鸟、人物方面均有造诣,年轻时以画鬼闻名,年老时则以画佛见长。这幅《袁枚像》画面本身并不复杂,文坛领袖袁枚长须秃顶,脸上沟壑纵横,双目微眯,双唇微启,手中一枝菊花,标示着他陶渊明一般的诗人身份。此画最有意思的地方,是上端有袁枚300余字的题跋,原文照录如下:

“两峰居士为我画像,两峰以为是我也,家人以为非我也,两争不决。子才大笑曰:圣人有二我,毋固毋我之我,一我也;我则异于是之我,一我也。我亦有二我,家人目中之我,一我也,两峰画中之我,一我也。人苦不自知,我之不能自知其貌,犹两峰不能自知其画也。毕竟视者误耶?画者误耶?或我貌本当如是,而当时天生之者之误耶?又或者今生之我,虽不如是,而前世之我,后世之我,焉知其不如是?故两峰且舍近求远,合先、后天而画之耶?然则是我非我,俱可存而不论也。虽然,家之人既以为非我矣,若藏于家,势必误认为灶下执炊之叟,门前卖浆之翁,且拉杂摧烧之矣。两峰居士既以为似我矣,若藏之两峰处,势必推爱友之心,自爱其画,将与《鬼趣图》、冬心、龙泓两先生像,共熏奉珍护于无穷。是又二我中一我之幸也。故于其成也,不敢自存,转托两峰代存,使海内之识我者,识两峰者,共谛视之。乾隆辛丑十月二十三日,随园老人才子戏题。”

蒋敦复编辑的《随园轶事》提及此题跋,“先生(袁枚)请罗两峰(罗聘)画小像,因不甚似,至以像寄还,并寓以书云……此其事若令今之人为之,必至大失交情。乃先生言之,而两峰坦然也。” 显然,袁枚使用了诙谐的语调来解释他拒绝此画的缘由:他的家人说画的不像,要是将肖像放在家里的话,可能会被误认作灶下的厨子、门口的商贩,图画也许出自画家独特的视角,很可能表现了像主本人前生或后世的本来面目,但考虑到家人反对,还是将画作送还画家,让认识他以及认识画家的人,都可以欣赏品评。不得不说,才子就是才子,袁枚这话说得实在漂亮。

其实,罗聘的画功在当时数一数二,他的自画像《两峰道人蓑笠图》笔法工细,将自己刻画为烟波钓叟,很大程度上使用了“正规”的肖像画技法,有强烈的立体感,说明他是可以“画得像”的。然而,他自况善于“画其神”,也就是捕捉人物特点,突出人物的气质与性格,并特意在笔法上留一些“怪”与“拙”,这使得他为金农、丁敬、袁枚等人画的肖像,非常与众不同。而像袁枚这样的知识界领袖,并不能接受这种“神似”和“怪拙”,所以“酷肖”和“美化”依然是人间的主流观念。

文以诚认为,罗聘的肖像彻底背离了主流肖像的传统及语境意义,笨拙的肉体破坏了尊严,含糊的身份透露出焦虑,这也暴露了晚清知识生活中的一些内部矛盾。在晚清总体的文化氛围中,瓷器要做出木纹的样子,陶器要做出青铜的样子,皇帝要扮成渔夫的样子,肖像中人必须是另一种样子,巧技、伪装与幻灭无所不在。

恐怕文以诚的观点会引起国内学者的不满,对于西方的中国艺术史研究者,他们向来备着个“隔”的标签,就像对待高居翰,就像对待雷德侯,就像对待柯律格。值得一提的是,罗聘的《袁枚像》曾为张大千旧藏,后转入日本著名中国艺术史研究者岛田修二郎(1907-1994)手中。岛田是“一代宗师”,高居翰、雷德侯、徐小虎等著名艺术史家均是其弟子,是高居翰最先注意到此图的题跋问题,并在《画家生涯》一书里对此有所介绍。他懂得,在传统中国文化中,相对于图像而言,画上的题词或跋文更加重要。这段题跋已经三次被翻译成英文,并被中国学者所引用,在这个意义上,似乎又“不隔”了。

注: 本站发表文章未标明来源“成功书画家网”文章均来自于网络,如有侵权,请联系我们删除,联系邮箱:1047780947@qq.com