2018-10-30

知名美术史学家、美术评论家水天中前不久走进上海美术学院“上美讲堂”以《转折的年代:20世纪40-50年代中国油画的历史进程》向美院师生讲述在历史巨大转折之中的艺术家,水先生虽已耄耋,但对中国美术的思考一直在进行。在“上美讲堂”开讲后,水先生接受“记者·艺术评论”(www.thepaper.cn)专访,他说,“兼收并蓄有利于艺术创新,固守程式有利于保存“国粹”,我的看法是这种边界应该是可以渗透可以穿越的。但完全取消边界将使中国画丧失他在艺术上的特异性。”

水天中近影

水天中近影 绘画不是样式的死亡,而是传统使命的转移

记者:现在整个艺术界受到当代艺术的强烈冲击,西方提出“绘画已死”,架上绘画是不是濒临死亡了?如果没有,要往什么方向走呢?

水天中:这个问题西方艺术界探讨了很多次,虽然问题提出很早,但没有得到各方面都觉得信服的结论,直到现在仍然有各种回答。

2003年首届北京双年展上,外国艺术家也提出过这个问题,“北京双年展设定了一个以传统架上绘画和雕塑为主体的方针,显然不同于世界艺术潮流发展,对于‘绘画已经死亡’,你们怎么考虑这个问题?”

据我的理解,早在摄影诞生后就提出了绘画的死亡。古人说“存形莫善于画”,现在一个手机随时可以把“形”存下来。可以说绘画“存形”的使命已经完结,绘画转化为传达心灵感动、个性气质的方式。可以做一个比喻,古代画家,相当于现在的画家兼摄影师和文字记录员,他们把某个人、某件事、某个历史场面通过绘画作品记载下来。我觉得不是绘画的死亡,而是绘画的传统使命的结束。绘画不再完全履行记录的使命,它不再需要为完成这个使命而付出各种代价和具备各种手段。

比如现在很多人批判徐悲鸿当年提的“素描是造型艺术的基础”,认为已经过时了。但如果表现历史事件历史人物和特定场面的绘画,还是需要素描造型基础。现在有些画确实不需要太多素描造型基础。绘画在这一方面使命已经结束了,但是绘画本身并没有消亡。全世界范围来看仍然是这样,世界范围内人们对架上绘画的兴趣又在重新出现,这不仅仅是艺术界,包括一般的观众,觉得这个东西值得玩味、品尝和关注。

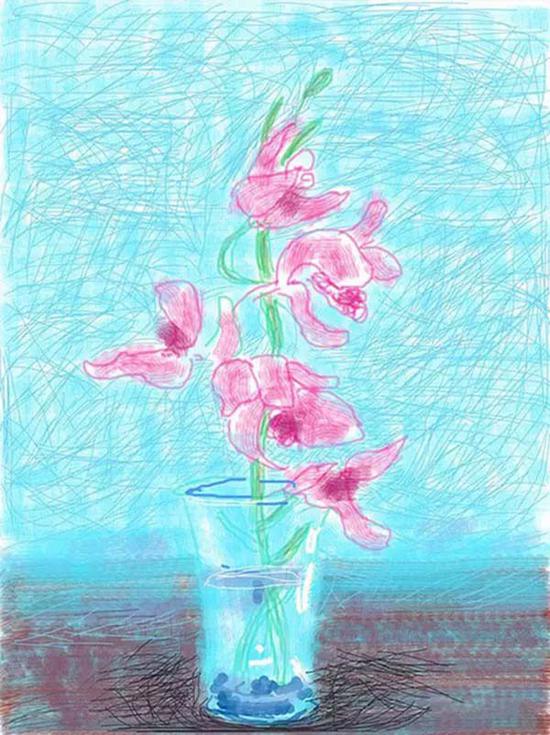

大卫·霍克尼iPad绘制的作品

记者:如今观念艺术也影响了学院教育,您觉得在学院教育是否应该偏向观念?因为有人提出目前学院教育是按“工匠”在培养,但艺术创作却需要“思想”的加入,如何解决之间的矛盾?

水天中:我是1950年代中期从学校毕业的,对这个问题我自己也想不透,似乎很难有一个各个兼顾的方法,使学生既能够取得牢靠的技术,又有自由创造的本领,而且现在的美术院校和1990年代以前的也不同,过去美院的主体是国油版雕、1950年代后加了连环画、年画、宣传画,现在美院的主体不是纯艺术,渐渐设计、数码成了主体,而且社会确实需要设计、数码的人才。所以我觉得不同专业应该有不同的基础课的配置。当然话说回来,不管从事什么行业,有丰厚的文化修养还是比没有更好。比如说从事环艺设计,如果有中国传统诗文造诣,会有不同的设计效果。

至于在艺术院校是否要加入社会学科、哲学的基础,我觉得这个问题可以在中小学阶段就开始更多的鼓励和培植学生独立创造性的思维,因为单纯的技艺训练,中国学生一直很好,而更广博、更宽、更深的独立思考,中国学生都有待加强。

“共享未来——开放与多元上海美术学院数码艺术课程探索交流展”展览现场

记者:当下艺术家在完成自己绘画创作的同时,也有很多机会参与主题性和历史场面的创作,在过去的很多艺术家身上可以看到他们在自我创作和主题性创作中灵活转化,比如吴湖帆也画过原子弹爆炸;也有人架上和装置兼能,当下的艺术家有没有可能多者兼顾?

水天中:中国的历史场面创作是缺失的,并不是现在缺失,是明清以来就鲜有,面对西方博物馆中历代留下的历史创作,我们需要补历史创作的课。比如现在有画家创作“文革”结束时,安徽一小村落农民在家中拟议分田到户的协议保证。这属于隐秘的状态,没有电,没有照片,没有图片,根据当时人的回忆和现在可见的房子等已有信息创作,这就需要传统的“再现”手段。应该说,历史题材创作不仅仅有艺术的存在价值,也有历史观照的存在价值。

我觉得每一个艺术家应该有几点思考,一是,自己对时代环境变革和变迁的适应程度,以及个人的取舍。艺术家可以完全跟随时代,也可以有所保留。再一个,自己对艺术潮流应该有所选择,用不着跟随每一种潮流,需要有自己的判断。

第三,做出这些选择和取舍的时候,对自己的性格、气质,知识结构,对你自己可能做什么应该有清醒和客观的估计。有一位老画家谈到他在写实绘画方面的偏移,是所谓“非不为也,实不能也”。当然也有全才、天才,绘画、行为、装置、数码都能出人头地,但这样的艺术家毕竟极少数的。

我觉得可以从性格、气质,学养、知识结构出发,找一条适合自己的艺术之路。

油画民族化和国画本土化

记者:油画虽来自欧洲,但是在中国已经可以说是生根发芽,中国艺术家不断地进行本土化的实践,您认为现代中国油画的发展经历了哪些过程?

水天中:中国油画确实是外来的,当然也有不同的看法,有人认为中国秦汉以前的典籍上就有“油画”这个词,但实际上中国古书上的“油画”,按现在的说法是“油漆彩绘”,它不是艺术作品,也不是一种绘画方式,而是一种工艺技术。“油画”作为一种绘画形式,在中国是明清以后才开始,油画进入中国的初始,中国人学着欧洲人的办法去画,再卖给外国人。由此产生了“贸易画”。这些主要出自广州的贸易画,充满着中国情趣和风味,被西方人认为是中国的油画,西方人也通过这些油画了解中国人的模样、服饰和风俗习惯,出口的贸易画也被认为是“中国油画”。

但真正把“油画中国化”作为一个学术课题提出来,是中国第一批留学生回国后。他们把完整的西方油画(包括教学模式、绘画技法和艺术观念、风格)介绍到中国,由此人们开始有了疑问。这画是从法国、意大利来的,但作为中国人,是不是应该和西方画得不一样,不然直接看西方人的画就行了。尤其在“五四”以后,民族国家观念出现,当时提出国乐(丝竹)、国医(中医)、国术(武术),相应地绘画也出现了中西分类。“洋画”如何成为中国的?如何在这片土地上,传达父老乡亲的悲欢离合,以及民族历史和未来?带着这些问题,中国油画开始了自己的探索。到20世纪40年代,由于战乱,一方面与国外艺术的交流趋于停滞,另一方面,画家亲身体验了广阔大地上普通人的生活状况。另一方面在世界艺术潮流一日千里的发展状况下,中国油画家也提出了中国绘画艺术应该与世界绘画艺术合流的新问题。当然,无论是探索中国本土艺术还是与世界艺术合流,两种提法的背景都是承认中国绘画有本民族的特性。

近几十年来,由于中国特色的国家理念,也使得艺术的中国性(民族性)增加了一个新的内容——主流艺术形态,把国家关注的问题灌输、融合到现代艺术中。所以不管从艺术本体还是从艺术与社会环境关系而言,关注油画的中国性(民族性)是必然的,但前提是每一个艺术家可以有不同的解决方式,如果人为制定一个标准,从艺术的历史看,这种标准往往是失败的。

常玉,椅子上的猫(左),椅子上的北京狗(右),1930年代

记者:您觉得中国油画和西方油画传统是不是已经分割开来了?

水天中:我觉得从艺术史的角度来说是有分有合,有同有异。人类绘画艺术的开端,它最基础的部分,都是以一种视觉形式来记录人们现实的所见所知,他们的生存状态。而在最终、最高层次,是表达某种心灵、精神境界,或者他们的想象与追求,这两方面东西方绘画都一样。

再说,中国有至少两千年的文化以及绘画传统,画家在不知不觉之间会将我们的文化传统渗透到绘画创造中,好多画家也证实了这一点。他们在开始创作或者创作过程中,并没有刻意去追求中国情趣和中国精神,但客观看作品里面仍然有。即使那些离开故土的画家,比如朱沅芷……他的艺术基本上没受多少传统中国绘画的影响,但他离开广东到大洋彼岸发展,作品中始终渗透了中国情味和中国符号。还有女画家潘玉良,她和其他留学画家不同的是,其他画家在接触西方艺术之前已经有相当的中国艺术根底,而潘玉良没有,由于她特殊的人生经历,在中国传统文化方面基本处于空白状态,但她晚年那些画仍然让人觉得它是中国人画的,是充满中国情味的。所以对于“中国特色”的追求,不完全是一个理性的、学理的角度可以解答和解决的,这似乎是文化基因带来的。虽然有些人可能没有学过中国画,但学过书法、或者喜欢中国音乐,再或者受到中国诗歌的熏陶,中国情调深入骨髓,在绘画创作中,都会不经意之间流露出来。

当然1950年代以后,人们追求理性的提出来要“油画中国化”,包括像董希文等都曾经提出过,但是仍然是每个人走不同的道路,虽然是提出来这样一个大的目标,每个人以不同的方式去解决或去套用这个最终的目标。

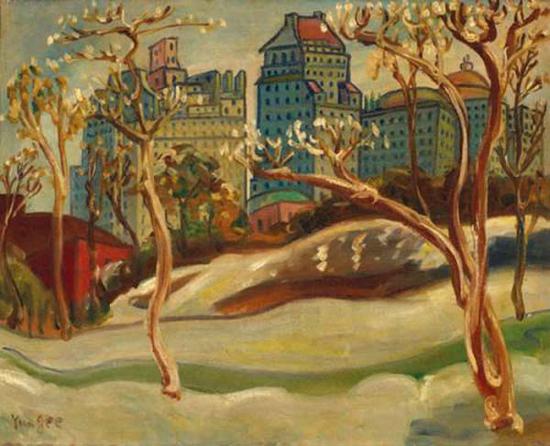

朱沅芷,《中央公园》

记者:与油画相对,中国画以其特殊的观察和表达方式,在世界美术史中独树一帜,并且影响了东方艺术,甚至西方抽象绘画。但几乎与油画来到中国同时,中国画也或多或少受到西方的影响,而“85新潮”以及当代艺术的引进更是让中国绘画发生观念上的变化,您对中国画的变化有怎样的看法?

水天中:西方艺术受到中国艺术的影响有限度的,在某些时代、某些人、某些情况下的影响。比如抽象表现主义,是有一些画家曾经学习或者观察过中国的书法或者绘画,但是还有更多的画家不了解中国绘画,也没想到要接近中国绘画,因此我们说中国绘画的影响,是有限度有区别的。

中国近两百年来不断地吸取西方文化,但对西方绘画的吸取仅仅是只鳞片羽,更多的是我们吸取了西方的思想方式(政治观念和社会制度,语言表述等),在这样的情况下如果强调中国绘画依然原封不动地完全葆有原来的形式,实际上是一种不现实的要求。

关于中国画的变化,我在八十年代曾经写过一篇短文,提出中国画应该有自己的边界。但这是两难的选择,兼收并蓄有利于艺术创新,固守程式有利于保存“国粹”,我的看法是这种边界应该是可以渗透可以穿越的。但完全取消边界将使中国画丧失他在艺术上的特异性。

记者:当下中国画大约有几种大的方向,一部分主要在对古代经典绘画中复古临摹用于当下,一部分是学院传统下的水墨人物创作,还有一部分是和西方艺术观念对接,以中国画的形式和材质做观念的艺术。您对中国画这些变化的看法,是否是偏离的中国画传统?

水天中:这种变化包含多种因素,但更大的因素是整个时代的变化。我在以前的文章里面写过,在整个社会各行各业、各个方面、各个层次都已经西方化的今天,单独要求中国绘画毫无西方痕迹是不现实的。我们的思想方法、语言表达都已经外国化了(有语言学家做过统计,说如果我们现代中国人把所有的中国语言里面的外国词汇,外国观念,特别是来自日本的词汇都排除干净的话,现在中国人将没办法交流也没办法思考了),所以变化不是可以不可以选择的问题,在潜移默化中已经变化了。

在这样的环境下,仍然要保持纯净的,不走样的中国传统,往往只是一种良好的愿望。比如复原唐宋音乐,即使有出土的乐谱,“破译”后也未必是当初的样子。

记者:20世纪对中国而言是“变革的时代”所谓“变革”是东西方文化的撞击和交融,21世纪的数字时代和全球化的到来,带来了全球性的变革,对于当下的艺术家或者说艺术发展来说,这些是有益的还是反倒是会困扰到本身的艺术创作?

水天中:人类文化科学发展到这个阶段,是值得赞赏的。但对从事某一个品种或某一个种类的艺术家或者学者来说,这显然给他造成一种错综复杂的新形势。在历史上也有类似的状况,当某一种职业,甚至某一个阶层在不断进化的历史中出场,显然是一种悲剧。其实也表达了社会进步的过程,这是一种矛盾。比如说,从事象牙雕刻工艺的人,目前象牙贸易是违法的,对工艺来说是悲剧,但于人类的发展是进步。

吴道子送子天王图(局部)

分科而画是画道的衰落

记者:您认为现代学院教学与传统绘画教学有什么不同互补之处?

水天中:这是好多前辈艺术家和教育家反复讨论的问题,当然最典型的就是当年国立艺专(现中国美院)以林风眠为代表的不主张绘画分科,以及以潘天寿为代表的主张绘画要分科,不仅中国画要从原来的绘画系科里分出来,而且在中国画里面要分出山水、人物、花鸟。而以林风眠为代表的老师认为绘画不要分科,只要是绘画,多种兼修或选修一种都可以。至于画中国画就更不需要去管山水、人物,什么都画。实际上这个观念在中国历史上就有,在中国唐宋时候就有“分科而医医道之衰”的说法。同样“分科而画是画道的衰落”,他们主张画家应该无所不能,像吴道子山水人物兼擅,后来的画家细分到画翎毛、画山水、画楼阁,这是画道之衰落。所以在这个问题上,应该容许不同的学派存在,这在古代就已经有不同的争论了。

我没有从事过长期的艺术教育,对此没有发言权,所以可能是姑妄言之。我觉得传统“师徒相授”有利于一种技术技法的传递,而综合学习有利于培养自由的艺术创造能力。就是你如果培养一个有能力自由创造的艺术家,我觉得应该综合性的让学生自己去选择,给综合多种方面见识的能力,以及掌握学识的可能和机会。

西方也一样,西方最早的时候,先是跟着师傅学,师徒相授,然后意大利出现了历史上第一批教会办的学院。当时教学理念是单纯培养画师、画匠不符合社会发展的理想,从事宗教绘画首先应该对教义有理解,应该有崇高信仰和足够的文化素养,不然难以表现描绘宗教教义中的宏大与崇高,所以这些学院就要求学生除了会磨制颜料、制作画布、制作画笔、涂油上色外,还要学会历史、诗歌、希腊神话、宗教经典,最早的第一批学院就从那来的。

在中国,清末学制改革后,把图画课加到学校教育中,这是改变中国绘画格局影响最为深远的一步。学绘画本来要跟着师傅或到美术学校去,而当所有中小学都开设图画课时,这对中国绘画发展和艺术教育有很大影响,而且最早的一批图画课教师是日本教师,这奠定了现代中国美术教育的基础。当然,这也包含重大的缺陷——一开始就没有把中国传统绘画的精髓保留下来。现在很多学校认识到这方面的问题,开始要求国画专业入学需要考书法、会古代诗文和篆刻。

当代学院教育还有很难得的一点是,可以把一个领域中最高水准的人请来兼课,我觉得如果把学校教育适当加以调整,完全可以保留师徒相授的优点且有所补助。

林风眠,《梳头仕女》

记者:您在“上美讲堂”讲了两次课,讲的是西方绘画进入中国初期的发展。您如何看待上美讲堂这种教学方式?

水天中:我觉得是在现有条件下调集各方面的教学力量来培养学生的一种方式,他是正常教学之外的有益补充,是一个非常难得而且值得推广的方式。当然这样做需要学术上的胸怀魄力和一定的客观条件,要能够把东南西北各方面的专家都邀请过来。

当然,讲座或者短期训练班不一定就能够把他所得所知的全部教给学生,但是至少让学生知道“天外有天”。所谓术业有专攻,不同专攻的人才能够给学生点滴 提点和启发,那都是非常可贵的。不能要求这种讲座解决正常课堂教学的问题,即便是某种艺术倾向,某种学术气概,那也是难得的经验。我回想如果当学生的时候,能够听到学校以外的名师给我们讲一讲,哪怕讲上这么半个小时,一节课,那都是很幸福的事。八十年代初北京的“中国文化书院”请在世的名家宿儒讲座,有幸听到梁漱溟、张岱年、季羡林、冯友兰等文化史中的人物讲他们的治学心得,印象至今难忘。

(本次对话鸣谢上海美术学院“上美讲堂”)

注: 本站发表文章未标明来源“成功书画家网”文章均来自于网络,如有侵权,请联系我们删除,联系邮箱:1047780947@qq.com