李魁正1942年出生于一个有着传统文化氛围的家庭。父亲是中国著名药材专家,精通中医药理;而母亲的祖上,曾是清朝政府主管江南织造的高级官员,家族延续着对中国琴棋书画的爱好。在幼年李魁正的记忆中,父亲常常是埋头钻研于自己的中医药领域,而母亲则总是安静地绣花刺鸟。耳濡目染中,他不但产生了对工笔花鸟的深厚感情,也继承了父亲的那份执着。

小学时的李魁正就已经展现出自己的艺术领悟力,他最早的绘画练习就是从临摹连环画开始的。连环画优美的人物造型和漂亮的线条吸引着他,让他沉迷。他经常参加出黑板报之类的活动,四年级的时候就已经是全校美术组的组长。五、六年级时,美术组推选他每两周一次到中央美术学院附中的辅导班学习绘画。这是他第一次开始接受正统的、学院式的基础训练。

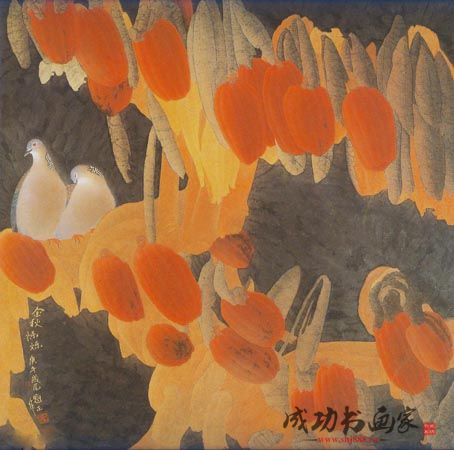

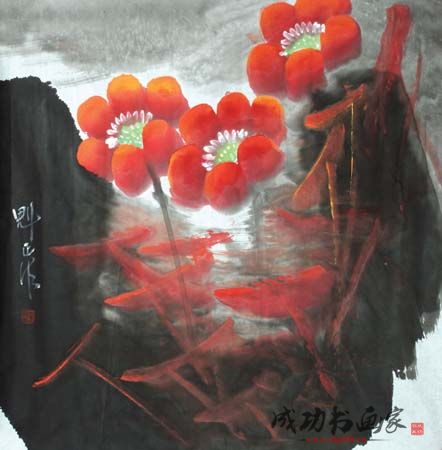

李魁正作品欣赏

1956年,中央美术学院的丁井文校长从苏联访问回国,在苏联专家的建议下,首次在中央美术学院开办了初中实验班。实验班一共只招了40个人而报名人数达到了1万人。李魁正很幸运地考上了,成为当时被美术界称为“40个美术界的红领巾小天才”之一。在中央美术学院附中,李魁正有了与国内最优秀的老师接触的机会,当时的老师有杜健、赵友萍、卢沉等。在这6年时间,他打下了坚实的美术基础。

1962年高中即将毕业的李魁正面临着上大学的问题,各美术学院的老师亲自到中央美院附中亲自挑选人才,同学们纷纷将自己的作品挂在墙上,等待老师们观评。李魁正以两幅精细的工笔花鸟画——大葱和刺球让来自北京艺术学院的俞致贞老师相中,得以学习中国画。他大学二年级时,学院停办,他被分配到中央美术学院国画系继续深造。先后师从张安治、陈缘督、白雪石、梁树年、高冠华、吴冠中、田世光、郭味渠、李苦禅、陶一清、李斛、李可染、刘凌沧、王定理等名师。“6年美院附中,5年本科,我横跨两大艺术院校,经过一二十位名师的指点,我是青年学子中的幸运儿!”李魁正感叹道。

“‘文革’那段苦难,可能是上天对我的‘关爱’,使得我后来的绘画与同辈人相比有着明显的不同”

李魁正作品欣赏

然而,人生并非一帆风顺,“文革”让李魁正充分体会到了什么是磨难。最喜爱的绘画创作在无止境的高强度劳动和屈辱的折磨中被彻底中断。他利用“文革”及之后被审查的时间,开始接触中国传统的孔孟之道、老庄学说和禅宗思想,以充实自己的文化底蕴。“文革”过后,李魁正被彻底平反,然而,经过长时间的停顿,他的艺术造诣要恢复起来异常艰难。“之后三年的学习很艰苦,基本上忙着临摹、去公园写生”,但是李魁正凭着先天的艺术感觉和扎实的艺术功底,很快在众多师兄弟中脱颖而出,成为俞致贞和田世光两位工笔画大师的入室弟子。“‘文革’那段苦难,可能是上天对我的‘关爱’,使得我后来的绘画与同辈人相比有着明显的不同”。在他看来,自己以前所受的规范教育太过顺利,以至过分拘泥于传统模式,是“文革”使他有机会返观自我、返观社会和大自然,解脱束缚,他开始在恢复传统基本功的同时寻找自己的发展道路。

李魁正懂得珍惜生活的每一个阶段。1969年到1981年,他被分到了中央新闻记录电影制片厂做美工,主要是写片头字幕,这12年在外人看来似乎是与绘画丝毫不搭边,可是李魁正不这么想,他依然专注于其中,悠然自得。一个热爱生活的人,生活也必定会给予他回报。李魁正在新影的那段日子,不但为写字幕练就了一手好书法,更重要的是在接触电影中学到了摄影技术,如对光的运用,一个关于光的启示让他看到中国画光影运用的局限,他开始琢磨着将这些技巧引入自己的绘画。

1981年,李魁正进入中央民族大学,开始了真正的创作生涯。1979年到1984年的这段时间里,他画了一批工笔花鸟画,其中一幅还参加了1981年中国美术家协会和法国文艺沙龙的首次交流。但他认为这批画还是比较传统,希望能跨越一步。之后的4年李魁正不再画工笔,开始补习文人写意画和西方绘画,以期去除工笔花鸟的板滞通病。直到1988年他才和同仁们开了一个画展,叫“花与鸟——八人画展”,这批画让人耳目一新,符合了他以新时代的花鸟画迎接新时代的宗旨,被当时很多人称为“革新派”。

李魁正作品欣赏

绘画苦,苦在思维的转换。李魁正是一位真正敢于革旧创新的画家,在作出初步革新之后,他不断地尝试着将中国与西方的传统与现代的艺术元素融为一体。1992年,他画了一批现代“没骨画”,开创了现代“没骨画”的新风,破除了传统工笔画强烈的点线界限,使其表现更加自由;就在其“没骨画”的创作处于颠峰之时,李魁正又开始了新一轮的探索。为抒发内心的情感,1995年,李魁正转变画风,画起了泼绘写意,他的泼绘画将以往的温馨儒雅一变为雄浑高亢。李魁正的艺术追求时刻体现着“立今承古,立中融西;立足根本,放眼未来”的16字指导方针,他不愧为艺术的大师和生活的大师,在任何时候都能以坦然开放的心态去迎接每一次的挑战。

“一个性格粗犷的学生让他去画雅致的花鸟,肯定不行,导师要根据学生的情况帮他走上一条应该走的路,一条最适合于他心性与艺术表现的路”

李魁正作品欣赏

李魁正把与时代共同进步看成是自己创作与教学生命的命脉。“我充分地认识到这是一个多方位、立体的时代”,在他看来,以往教学只单纯地教授临摹、笔墨、造型等是远远不够的,在这个多元化的社会里,要为学生铺设较宽的知识面以开拓他们的视野,他的教学将文学、书法、篆刻、摄影、舞蹈、音乐等众多学科融为一体。“仅能精细地描摹对象只能称为好的匠人,而能画出洋溢着个性气质作品的才能称做画家”,对他而言,气质的培养很大程度依靠的是广泛涉猎各个相关领域,将其融会贯通,这也充分再现了他提出的“立体交叉,多方位组合”的教学新思维。

有许多学生在投到李魁正门下之前,本身已有着很好美术基础,李魁正深谙因材施教的为师之道,一般和学生在一起两周时间他就能准确地判断出他们的艺术特点。十指有长短,术业有专攻,这个道理在美术绘画中一样适用,如他所言,“一个性格粗犷的学生让他去画雅致的花鸟,肯定不行,导师要根据学生的情况帮他走上一条应该走的路,一条最适合于他心性与艺术表现的路”。“最重要的是扶植学生的自信,提高他们的创造意识,把基本功变成活的。”李魁正对待学生极其宽容,“我不用一种标准要求学生,只要他们能在自己的作品中找到一种美就行了,否则只会废掉学生的创造力。”

李魁正作品欣赏

说起李魁正治学的严谨,同行们有口皆碑。李魁正曾招收过一个2001级的韩国博士生,做毕业论文的时候,在李魁正的帮助下,他选择了对蒙古包做审美研究。这位留学生第一次采风回来上交的论文像一篇游记,李魁正严厉地批评了他不务实际的作风,让他再去一次。第二次的论文明显有了进步,但仍然无法成文,毕竟做这项研究难度很大,必须把各地最典型的蒙古包的造型、花纹等作综合比较。既要区分传统皇族、贵族和平民蒙古包的类别,又要总结同类之间的差异,还要向当地研究蒙古族民居的老专家请教,这对一个外国留学生来说就更难了。这位学生第三次去采集是在春节期间,内蒙古已经是零下三十多度,天寒地冻,他这次丝毫不敢懈怠,收集了算是相当丰富的资料。由于不适应严寒的气候,他在很长一段时间里落下了咳嗽的毛病。尽管如此,在最终答辩的时候,他还是没能参加,因为李魁正觉得依然没能达到标准。这个学生非常不理解,且当时就有人戏言,“李老师对学生过于苛刻,跟他3年头发都白了一层”。说归说,在李魁正的细心辅导下,这位留学生在第二年终于交上了达到科研水平的论文。

在美术临摹课堂上,老师们不是对每位名家的画作都有研究,因此,往往在教学中只是口授,并不动手示范。李魁正觉得规定学生自己动手,老师就要以身作则。因此他坚持在4个小时的课堂上,除了讲授理论和观摩以外,还要配合集体示范,做个别辅导,这样学生学得特别快。李魁正坦言自己在许多方面也不是全都熟悉,无法将所有名家的画都示范到位,但是通过这个双向交流,反复实践,真正实现了“教学相长”。

李魁正作品欣赏

教学不是守着作品那一块,李魁正很注意细节,在课堂上,甚至学生画什么画用什么坐姿他都要细细强调。在绘画使用颜料时,学生们怕麻烦,常常将颜料管从后面撕开或用尖物在表面扎一下,随意挤用,往往没两天颜料就干了,不能再用。李魁正就告诉他们用竹签之类的把前面扎开,用完盖好还可以反复用,一管颜料1块钱不在乎,可是一盒要18元,家长们那么辛苦挣钱不能白白浪费。他在课堂上就像教育孩童一样教育学生:“谁不盖好我就打谁手”。学生们这样评价他,“您的一举一动都是发自内心,不光是教我们技法,更是教我们怎么去体验美,怎么去学习,怎么去做人”。

从教24年,李魁正追忆过去,感触颇深。他说:“从事教学到今天,我有很强的责任感和使命感,虽然不能说最完美,但我是一个努力追求完美的教授。我无愧于学生,无愧于家长,也无愧于人民,这一点聊以自慰。”

注: 本站发表文章未标明来源“成功书画家网”文章均来自于网络,如有侵权,请联系我们删除,联系邮箱:1047780947@qq.com