2018-10-12

|

刘 泉 黎继勇

|

|

专访袁运生当天现场 |

|

|

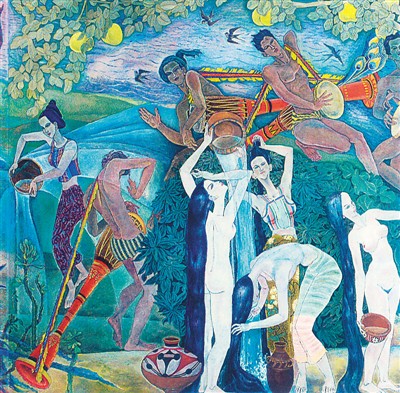

1979年,袁运生为北京首都国际机场创作的壁画《泼水节——生命的赞歌》(局部) |

|

|

云南白描写生 |

|

|

2008年,袁运生为香港城市大学图书馆创作的壁画《万户飞天》 |

今年9月10日,中央美术学院召开建校百年教师节大会,授予袁运生等20位老教授为首批“中央美术学院杰出教授”,表彰他们对美术事业、美术教育作出的突出贡献。年逾八旬的袁运生,秉承“走中国之路”的精神追求,为铺就一条具有中国文化特色的美术教育和美术创作之路,孜孜不倦地奋斗了几十年。

近日,我们来到袁运生的工作室,对他进行了专访。

“跟着西方走,只会成末流”

1979年,袁运生为北京首都国际机场所作的壁画《泼水节——生命的赞歌》,因画作上三个沐浴的傣族裸女引起了巨大争议,但画作经邓小平首肯展出。当年10月召开的第四次文代会,也给予机场壁画很高的评价,将它与董希文的《开国大典》并称为新中国成立后最重要的美术创作成果。

谈及为何要创作此画时,老先生斩钉截铁地说:“正因为当时刚改革开放,所以我在画的时候进行了这次尝试,如果通过了,那么将是一个思想上的巨大飞跃,所以无论如何我都要画这样一幅画。”

时隔40年,袁运生在艺术上的大胆尝试一直延续至今天。中国美术高校长期以西方石膏像作为学生的临摹范本。近年来,袁运生坚持呼吁要以中国文化为基础,来重构美术教育体系,这对中国美术高校无疑是一次巨大冲击,也再次引起争议。但他态度坚决,“我是不赞成中国完全按照西方的艺术形式继续走。100年前,中国没有自己的美术教育体系,按照西方走也合理,但现在,我们的思路应该随着时代改变。如果我们的美术教育不走中国之路,将来我们的学生只能成为西方的末流。”

实际上,早在大学时代,袁运生就在思考这些问题:为什么中国的教材用的都是西方的艺术作品?中国历史这么悠久,为什么没有把中国文化元素吸纳到美术教材中?

师从油画大师董希文后,董先生对中国文化的重视,深深影响了袁运生,使得他对中国传统文化有了更深入的思考,并愈发意识到在美术教育中传承传统文化的必要性。他说:“我觉得这件事情非常值得去做,而且一定可以做好!”

1982年至1996年,袁运生一直在美国发展。他发现,美国的美术发展过于浮躁,究其根本,在于其历史太过短暂,缺少文明的历练。这14年的国外经历也让他对文化自觉与自信有了非常清晰的感受。他愈加觉得中国深厚的文化底蕴弥足珍贵,需要发扬光大。1996年,袁运生回国继续从教,担任中央美术学院油画系第四画室主任。此时他主要关注的不再是个人艺术创作,而是如何将中国传统文化在美术教育中传承并发展下去。

“像那些彩陶,中国四五千年前就有了这些了不起的创造,无论是器形还是上面的图像,绝非简单统一的,因形的变化,各自有相适应的图式;变化无穷而又简约大气。你能感受到那时工匠们的智慧。绝非西方可以比拟。但现在的学生很少能深刻感受到这些中国传统艺术的精神表达,逐渐丧失本民族的审美与价值观,美术教育体系的重构迫在眉睫。”袁老指着他画室里收藏的彩陶罐,语重心长地说。

“培养有民族自信的人,形成源源不断的活水”

今年8月30日,习近平给中央美术学院老教授回信,指出美术教育的重要性:“美术教育是美育的重要组成部分,对塑造美好心灵具有重要作用。你们提出加强美育工作,很有必要。做好美育工作,要坚持立德树人,扎根时代生活,遵循美育特点,弘扬中华美育精神,让祖国青年一代身心都健康成长。”

“习主席的回信,态度鲜明,我非常认同他的话。”在谈及此回信时,袁运生恳切地说,“我们需要在美术教育中培养出有民族自信的人,这样才能发展下去,形成源源不断的活水。”

要让中国文化深深扎根于美术教育,需要肥沃的土壤与良好的外部条件,在袁运生看来,中国目前已经具备用自身文化构建美术教育体系的条件。

构建教育体系,首先需要教学素材。近年来,大量文物的出土为中国美术教育提供了充足的教材。袁运生自2002年起,带领学生考察中国古代雕塑,并提出复制中国古代雕刻进入基础教学,以改变中国近百年来以西方雕刻为唯一范本的不合理结构。

2004年,“中国传统雕塑的复制与当代中国美术教育体系的建立”课题正式立项,这对中国当代美术教育方向的确立及中国传统造型艺术的传承有着重要的历史意义。2010年,时任国务委员刘延东在给财政部、文化部、教育部和国家文物局的批示中指出:“袁运生教授十多年潜心从事的这项研究,是中国美术教育与研究的基础性工作,意义重大,难能可贵。”并提供了2000万元的研究经费。这笔钱的一部分,用于复制了很多种具有中国特色的古代造像,为今后教学所用。

2017年11月3日,中央美术学院研究生院成立了“中国传统造型研究中心”。研究中心的成立,将传统艺术郑重地纳入到高等美术院校教学体系中。袁运生说,“要将习主席对中国美育的期望真正落到实处,需要我们做大量的基础性工作。虽然现在人员较少,但仍有信心,期待能为中国美术教育体系重构贡献一份力量。”

“工作推进即使艰难,我们仍要砥砺前行”

中国美术教育体系重构,是个迫切而艰巨的任务,年逾八旬的袁运生仍在砥砺前行。谈及如何做时,他思路清晰。

首先,如何将文物变成教材?

在文物复制过程中,征求博物馆同意是一大难关。文物复制要考虑多方面因素,除了个别文物不能随便移动等客观原因以外,还有一些博物馆观念保守,想保持自己馆内文物的独一无二。每当遇到这样的情况,袁运生都会主动沟通:“这些宝贵的文物放在你们这一个地方,只有来参观的人才能欣赏到,但全国那么多人不可能都来。如果它变成了教材,成为所有学子学习的对象,那么它就能走向全国,成为经典。一问,知道原作在你们这里,这才是你们的光彩。”

像这样耐心地与各地博物馆交涉是常有的事,有的博物馆想通后会配合工作,还有一部分仍固守己见,复制过程中遇到了不少困难。

经过十多年的努力,袁运生目前已经考察了十几个省200多个县市的雕塑情况,进行了细致的资料收集,掌握了2万余件石雕和泥塑照片以及数百盘录像带和大量录音资料,为复制工作和美术教育改革,提供了珍贵资料和依据。后续,课题组仍将继续全国范围内的经典青铜器、雕刻(包括石雕、画像石、人像雕刻等)和壁画的复制工作。除此之外,历史上著名的古代绘画作品中最具代表性的作品,还有书法艺术中的精品,也可以作为教学中的教材。

“这些文物都具备非常高的造型艺术特质,比如我们复制过中国古代石雕人物的造像,其中一个突出的优点是简约、大气,并非简单的人像复制。学生们可以从中获得很多启发。而且不同地方流传下来的文物都各具特点,在创作上会带给我们很多新鲜的东西。”袁运生说。

谈及文物复制之后的工作,袁运生说:“美术教材的复制只是一个起步,将来怎么教学,教学以后怎么在艺术创作上进行实践,这一连串的问题都很重要。”

“也有不少人对我的这个想法提出异议,他们过去一直遵循的是西方的教学方法,不愿改变,还有些人不熟悉中国文化,所以因循守旧。”袁运生说,“中国的青铜器、书法、绘画、雕刻无不体现了中国古老文明的智慧,不熟悉就更应该学习,不能因为这些原因否定整个中国文化格局在美术教育中的重大意义。工作推进即使艰难,但我们仍在继续。”

2010年和2012年,袁运生参与了两次高研班的举办,邀请八大美术学院的教授一起探讨中国传统造型的思路、特色,以期与兄弟院校在实践中共同探索富有中国特色的美术教育之路。他说,艺术教育涉及面非常广,仅靠个人力量是不行的,需要在教育资源、文物复制、教学实践等各方面,得到国家和社会更多的支持。

采访间隙,袁运生习惯抽烟,但每当有烟灰抖落在烟灰缸口时,他总是用无名指轻轻地把灰烬拂进缸内,一丝不苟如同他对艺术创作与艺术教育的本真态度。

听说北京新机场即将启用,又需要一批壁画。时隔40年,袁先生当年创作《泼水节——生命的赞歌》的初心仍在,只是更多了一份文化传承的担当。

“新机场空间肯定很大,如果可以在那里作画,我想把中国历史元素融入进去,形成一个主题壁画,作为一个窗口,让世界感受到中国文化。如果有机会,我会全力以赴去完成。” 采访最后,袁运生表达了他的这个心愿。

转载:左左

注: 本站发表文章未标明来源“成功书画家网”文章均来自于网络,如有侵权,请联系我们删除,联系邮箱:1047780947@qq.com