2018-11-07

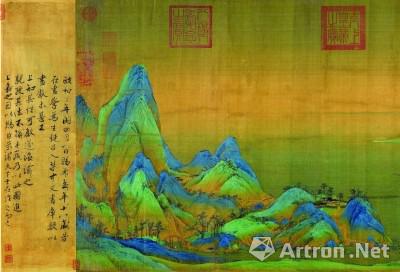

千里江山图 局部 (国画) 宋 王希孟

千里江山图 局部 (国画) 宋 王希孟山水画借助对外界景物的描绘来寄托人内心的思想,借景抒情、情景交融是中国山水画天人合一的意境要求,也是中国人乐山乐水的精神体现。中国山水画的创作强调“道法自然”“心师造化”,故南朝宗炳有“山水以形媚道”之说。“道”作为中国哲学的基本范畴之一,“一阴一阳谓之道”“万物负阴而抱阳”,中国古代道家思想家看到一切事物都有正反两方面,就用“阴阳”这个概念来解释自然界中两种对立和相互消长的物质势力,肯定了“阴阳”的矛盾势力是事物的根本规律。中国山水画是在视觉领域内充分反映“阴阳”观哲学精神的一种表达形式。

山水画中所表现的意境特征,也是基于此。“虚实”观作为一对和“阴阳”同理异名的对立面而存在。如老子的“知其白,守其黑,为天下式”,庄子的“淡然无极而众美从之”,他们都把黑白交错看成是天地宇宙贯通一切的原则。道家哲学思想的这些宇宙观反映在中国山水画的形式美中,就是画面中虚实相生的节奏感。在中国山水画的图式中,虚是指画面中用笔疏简或留白、视觉上冲击力较弱的部分,它给人以想象的空间,让人回味无穷;实是指画面中笔画细致丰富的地方。虚与实是相辅相成的,二者之间互相渗透、互相转化,以达到虚中有实、实中有虚的境界,从而大大丰富画中的意象,开拓画中的意境,为观者提供广阔的审美空间,充实人们的审美趣味。

作为中国文化的载体,青绿山水和水墨写意山水一样,同样都是表达“山性即我性,山情即我情”。清代王昱在《东庄论画》中总结青绿和水墨的异同:“青绿法与浅色有别,而意实同。要秀润而兼逸气。盖淡妆浓抹间,全在心得浑化,无定法可拘。若火气炫目,则入恶道矣。”水墨山水要表现虚实关系,最基本的“墨分五色”即可解决,要求笔和墨的融合统一,即用干湿浓淡综合运用、自然抒发的“浑沦”效果。正如龚贤在《课徒画稿》中所说“墨气中见笔法,笔法中见墨气,笔墨非二事也”。

青绿山水的虚实关系除了笔墨变化外,还体现在色彩、色墨的结合,设色工序、材质等诸多方面。

青绿山水的色彩形式是在中国传统的五色在和佛教美术的色彩交流融合的基础上,最终建立的符合中国美学观的程式化准则。从发端的隋代开始,青绿山水由兴盛到衰微再到延续发展,大约有一千多年的时间。在这漫长的时间里,青绿山水衍生出一些有特色的形式,大致可分为:大青绿,小青绿,金碧山水,现代彩墨山水。

中国传统讲“工欲善其事,必先利其器”,绘画更不例外,尤其对于青绿山水来说,复杂的工序和比较长的作画时间,对工具材料也有较高的要求,除了运用水墨画的一些常用材料之外,还有一些必备的材料。青绿山水以矿物颜色为主,配以植物色,称作重彩。矿物质颜料以天然矿石做原料制成,又叫石色,其色质稳定,不宜变色,覆盖性强。由于其在画面容易脱落,所以一般用胶黏合,并且在画面设矿物色时不宜过厚。青绿山水画中常用的石色主要有:石青、石绿、朱砂、赭石、蛤粉等。其中,石青按照其颗粒的粗细不同从深到浅分为头青、二青、三青等;石绿分头绿、二绿、三绿等。植物色又称为水色,一般多是透明色,其色敷在画面上,日久会减退色度,所以不太稳定,一般其对石色起辅助作用,水色主要有:花青、藤黄、胭脂等。当今,随着新材料的开发,水彩色、水粉色、丙烯等颜料也经常在青绿山水画中应用,均有不同的表现效果,大大拓展和丰富了青绿山水画虚实表现的技法。

另外,在金碧山水和壁画中还会用到金粉、银粉。重彩颜色是青绿山水画的关键,而重彩颜色制作严格,要做到“秀润而兼逸气”,有一定的难度。在技法处理上青绿山水画虚实处理所运用的技法相比水墨山水,工序繁复、独特,其制作过程需要扎实的基本功,又比较耗时,在《唐朝名画录》中就有这样的记载:“李思训与吴道子同在大同殿作壁画,李思训数月之功,吴道子一日之迹,皆极其妙。”说明作青绿山水所需的精力和时间都远远大于水墨写意类的画法。所以其虚实处理的技法也始终贯穿在这一复杂的制作工序中,并不像水墨写意山水那样,用笔墨自身的丰富变化来处理虚实关系。青绿山水无论是在整体还是在细节上,不仅要处理好笔墨的关系,更要恰当处理好色彩与水墨的关系,如色与墨的过渡、衔接和融合等,此外还要处理好色彩的冷暖搭配和协调关系。王昱所说“青绿画之妙处,不在华滋,而在雅健,不在精细,而在清逸。盖华滋精细,可以力为。雅健清逸,则关乎神韵骨骼不可强也”。道出了青绿山水虚实关系处理的精髓。

青绿山水中虚实的处理,和水墨山水如出一辙,作为中国画艺术的经典表现手法之一,它是根据自然法则在画面中完成的。首先,虚实要从全局出发,正所谓“胸中有丘壑”,只注重局部的虚实,必定造成画面的支离破碎,从而失去画作的整体美感。其次,虚实要依据生活逻辑和艺术规律来进行。在表现画作的虚实景致配置时,不可因约束无形而信马由缰。人们是可以因循着联想完成作者所未表述完全的画外含义的,这也是“留白”给画者和观者赋予的公平权利。

在青绿山水创作中为了更充分表现主题而有意识进行虚实处理,使作品形神兼备,从而达到“无画处皆成妙境”的艺术境界,给人以启迪和美的享受。它以最简明的程式承载着最精致的情感,颇有“此时无声胜有声”“心领神会”的静态效果,关键是能否领会那超越表达、含而不露的部分。

从青绿山水的诞生至今,伴随当下中国画的改革,以及现代媒介和材料的介入,青绿山水的风貌不断被刷新,但其在视觉领域内所传达出的“阴阳”“虚实”宇宙观的精神,是中国山水画所共有的特征,它的虚实处理技法也因时制宜,不断有融入时代特征的新技法出现,但这些技法的运用都自觉遵循“山水以形媚道”的原则。它追求达到在二维空间中,由“虚实相生”所带来的“隐显叵测”,中国画所提倡的意境在画面的虚实中也得到了至善至美的实现。

注: 本站发表文章未标明来源“成功书画家网”文章均来自于网络,如有侵权,请联系我们删除,联系邮箱:1047780947@qq.com